Diözesanmuseum

Neubau eines Museums

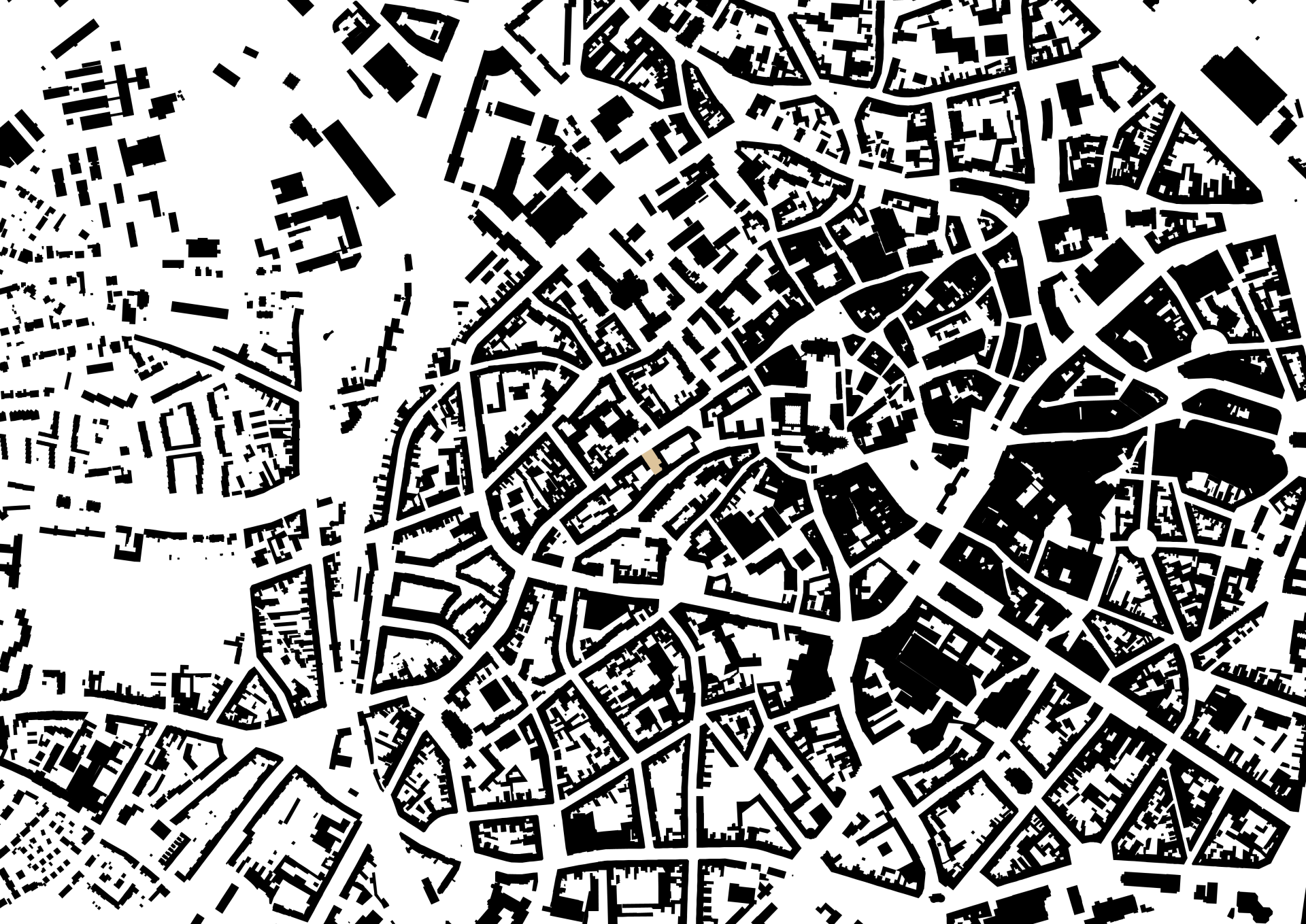

Kirchen sind traditionell Kulturträger, sie haben in den vergangenen Jahrhunderten große Kunstschätze angesammelt. Noch heute arbeiten berühmte Künstler für die Kirche. Der Rückgang der Gläubigen beziehungsweise der Kirchenmitglieder führt zu Schließung und Entweihung von zahlreichen Gotteshäusern, dem Braunkohleabbau in NRW vielen weitere Kirchen zum Opfer, hiervon ist insbesondere das Bistum Aachen betroffen. Ein Diözesanmuseum bietet die Chance, die Sammlung des jeweiligen Bistums zu präsentieren, sich aber auch mit aktuellen Tendenzen künstlerischen Schaffens auseinanderzusetzen. Eine Besonderheit des Aachener Hauses könnte auch die Präsentation des Künstlers und Priesters Herbert Falken werden, dessen umfangreiches Werk in einer eigenen Abteilung präsentiert werden soll. Das Bistum Aachen hat bereits in der ehemaligen Kirche St. Paul ein Diözesanarchiv eingerichtet. Gegenüber von St. Paul an der Jakobstraße 23 existiert eine Baulücke, die sich in Kirchenbesitz befindet. In dieser Baulücke soll das Diözesanmuseum entstehen.

Mit dem Standort an der Jakobstraße 23 ergeben sich einige Anforderungen an das Gebäude, sodass ein angemessener Auftakt für das Bistum, die Stadt Aachen und die Museen formuliert werden muss. Mit seiner Position direkt am Jakobsweg in unmittelbarer Nähe zum historischen Stadtkern leitet das Gebäude in christlich historische Themen ein und bietet als Bildungs- und Kulturstätte eine erste Anlaufstelle.

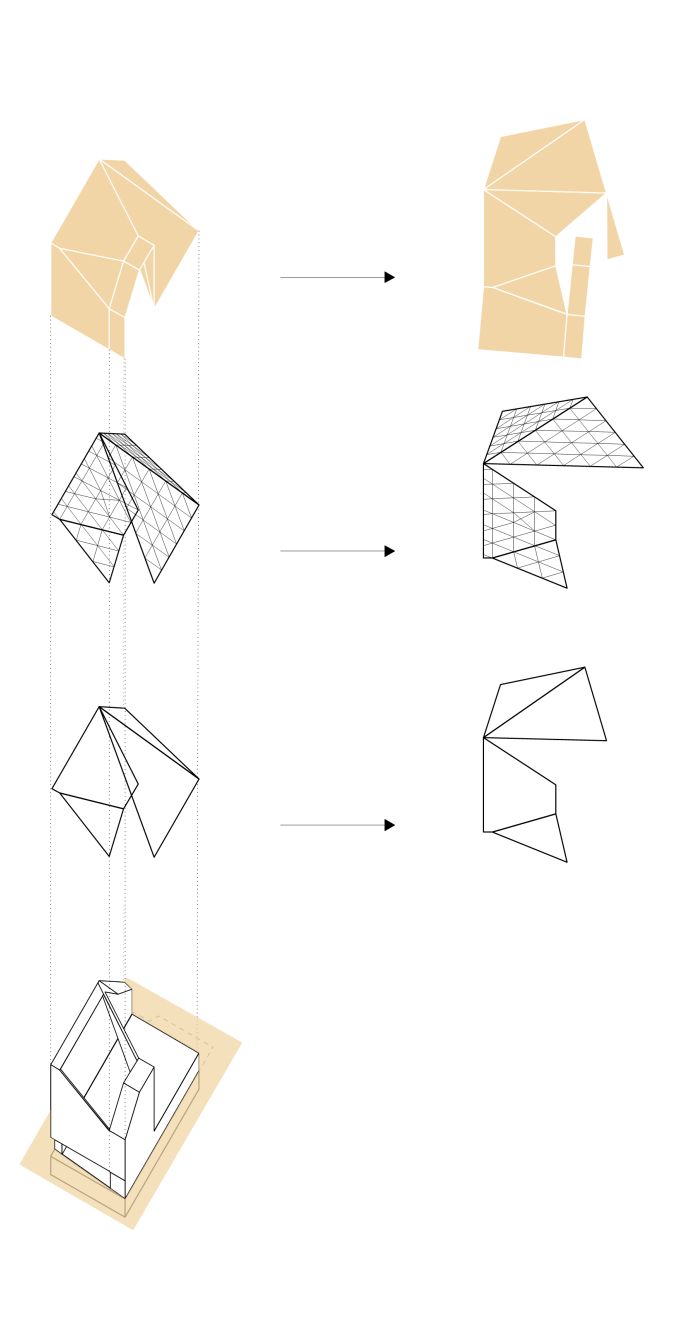

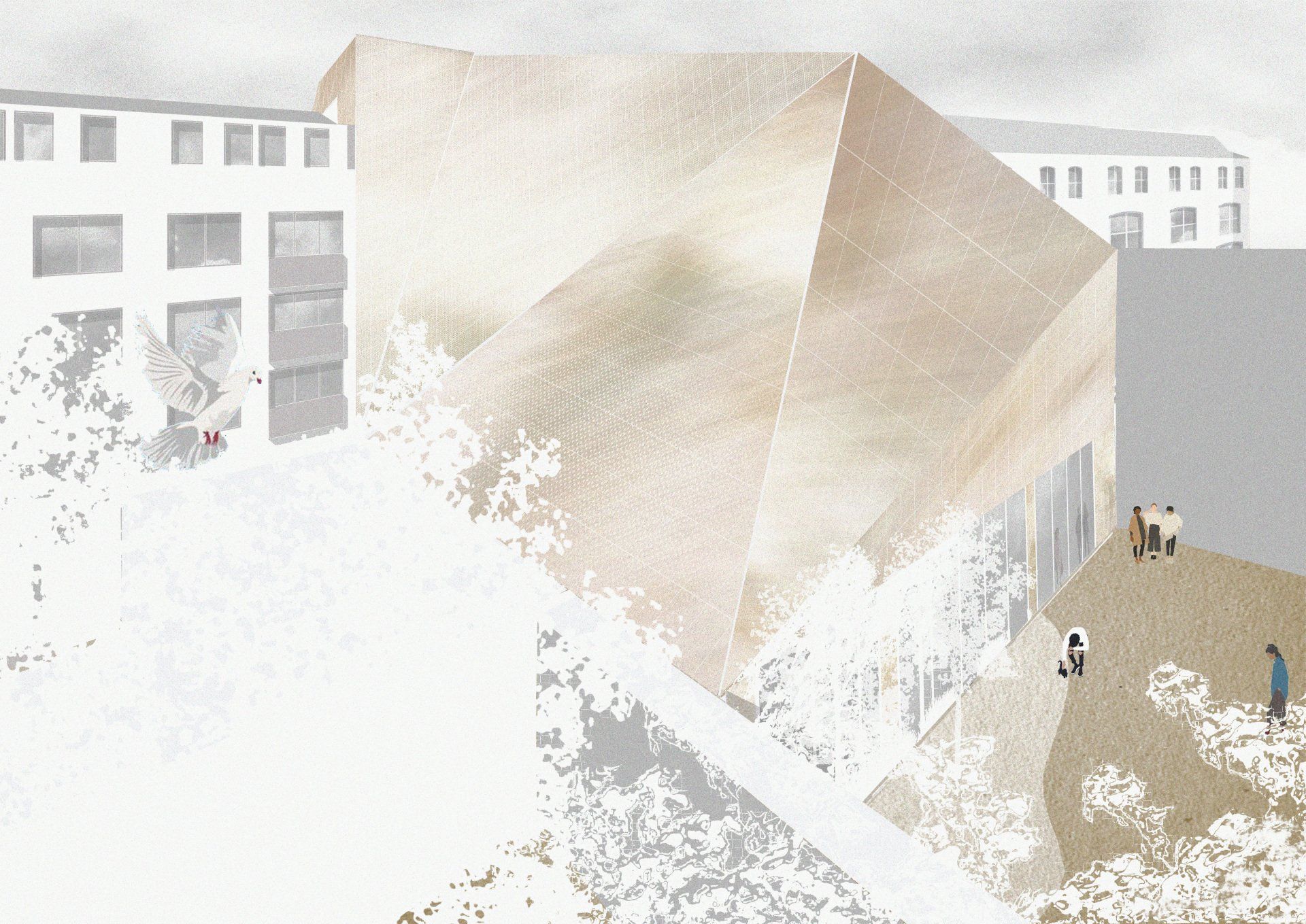

Die Baulücke ist durch die direkt angrenzenden Gebäude gerahmt, welche sich durch unterschiedlichste First- und Traufhöhen sowie Gebäudeformen und Fassaden stark voneinander unterscheiden. Es gilt zu vermitteln und trotzdem eine eigenständige Formsprache zu entwickeln, um die Besonderheit der Nutzung und der Bedeutung des Gebäudes für Bistum und Stadt gerecht zu werden.

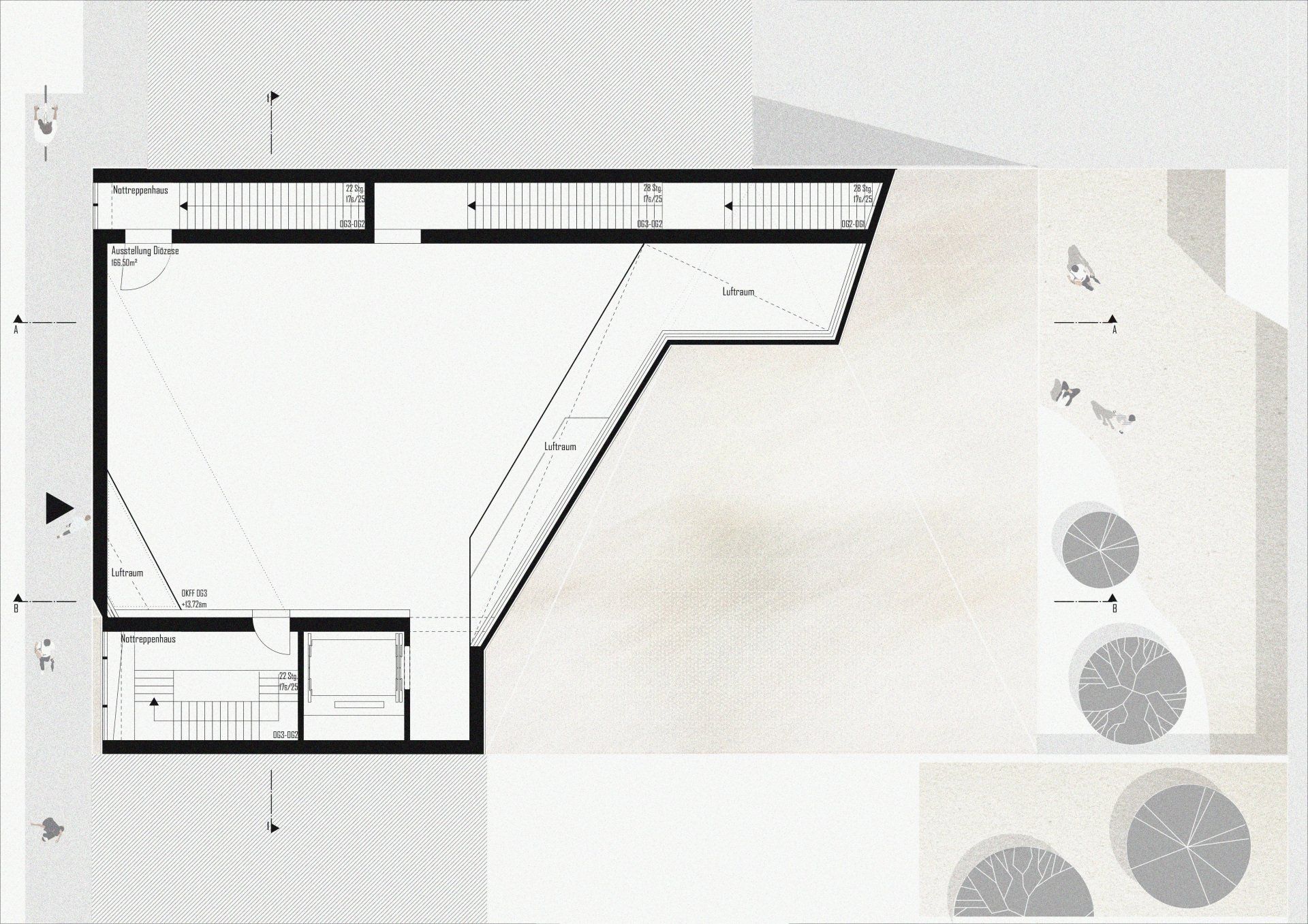

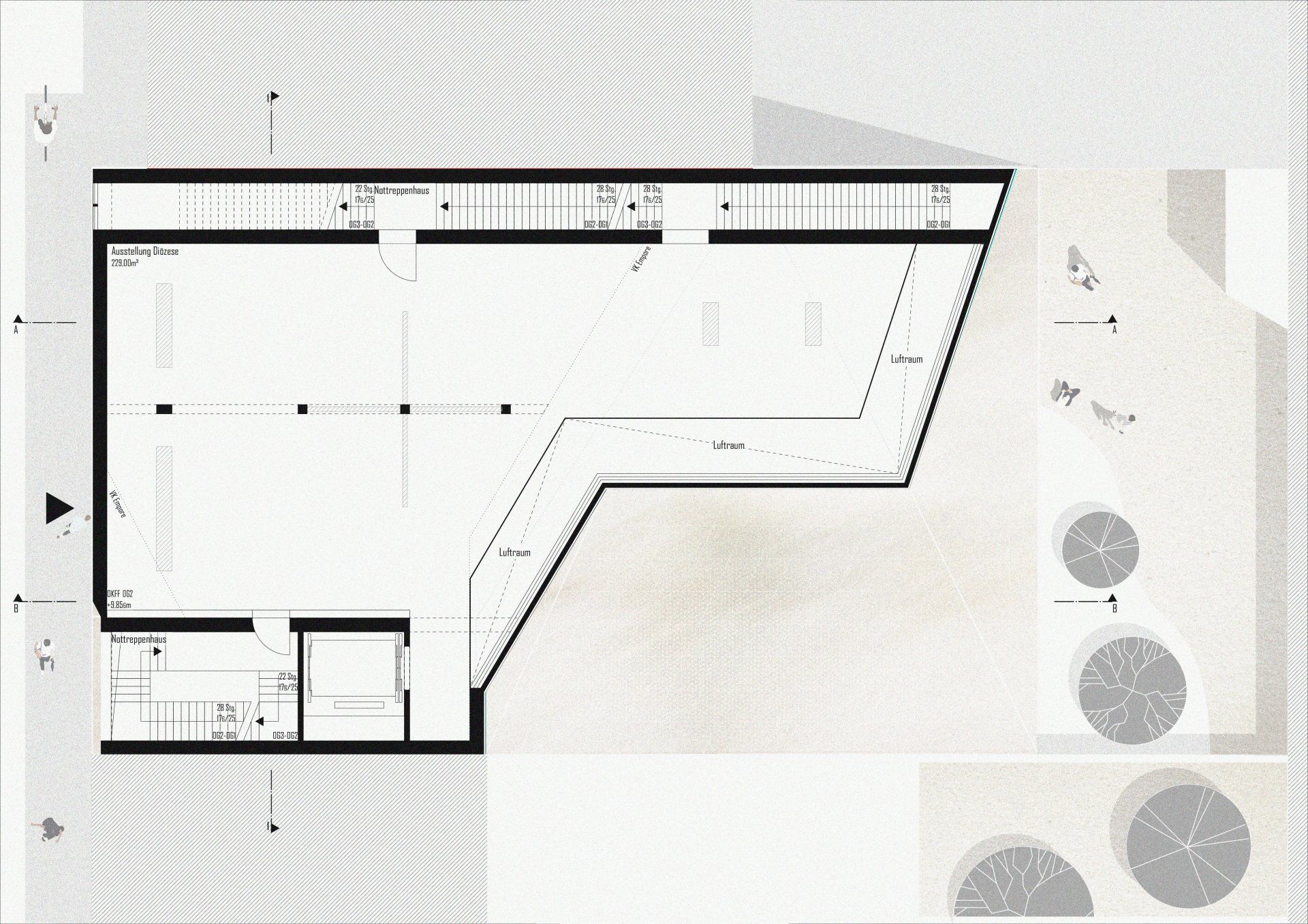

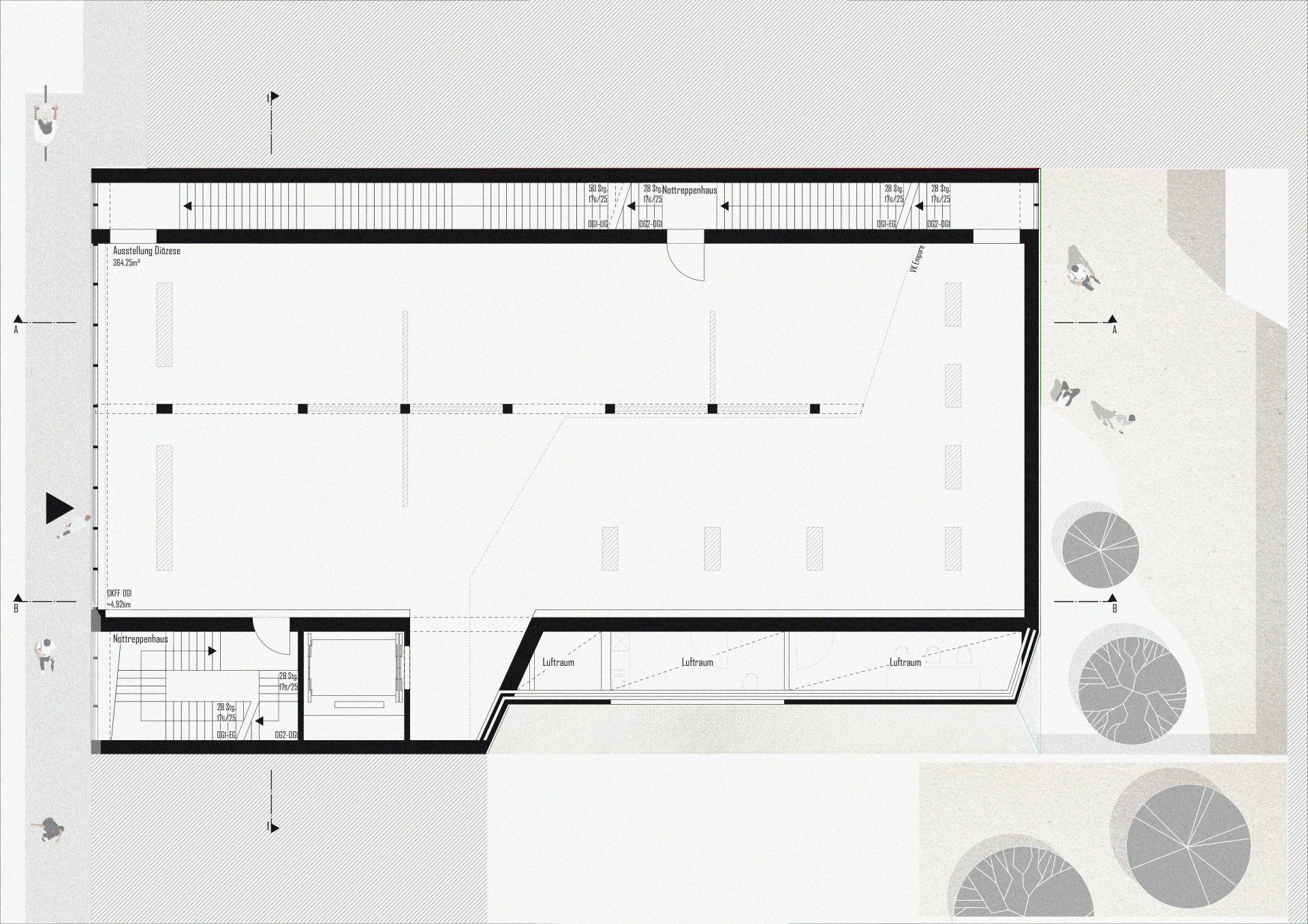

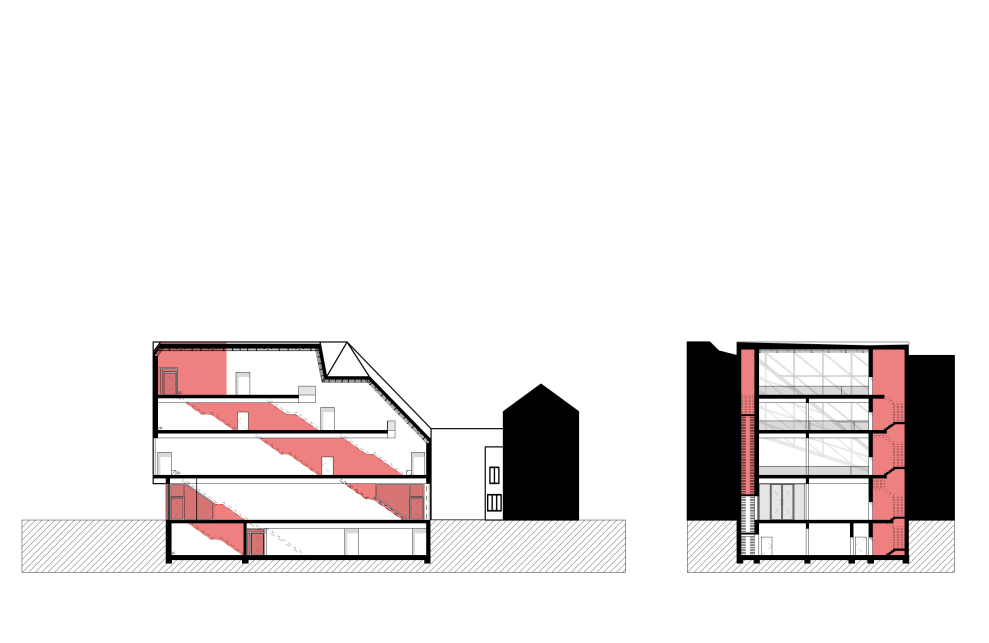

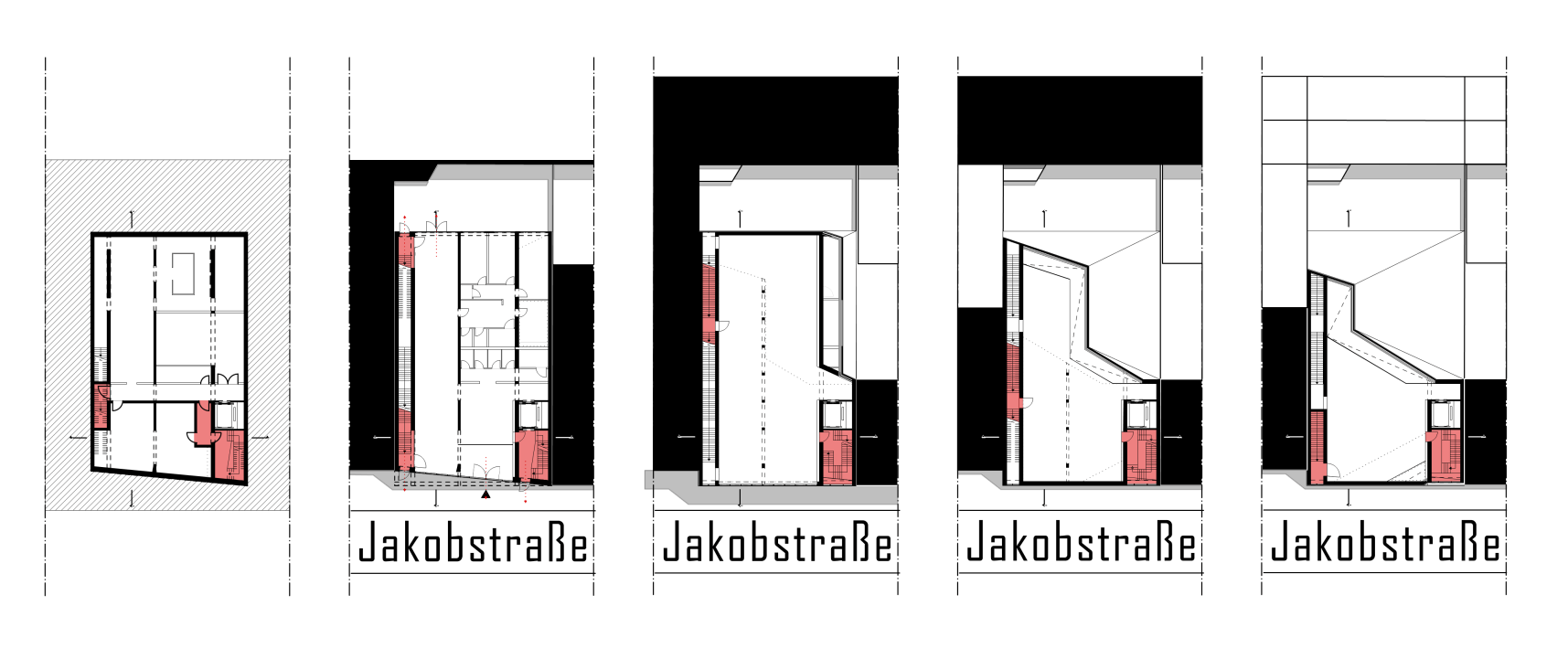

Wichtige Schwerpunkte dieses Entwurfs sind die Einbeziehung der durch die Bestandsgebäude gesetzten Rahmenbedingungen was Kubaturen und Höhenniveaus betrifft und trotzdem einen eigenen Charakter für das neue Diözesanmuseum zu erreichen. So möchte ich die raumbildenden Bestandsgebäude so verbinden, dass der neue Körper Vermittler und zu gleich eigenständiger Hauptcharakter wird. Durch die Verbindung der verschiedenen Höhenniveaus und Gebäudeformen entsteht eine für das Straßenbild neue Form der Gebäudekubatur.

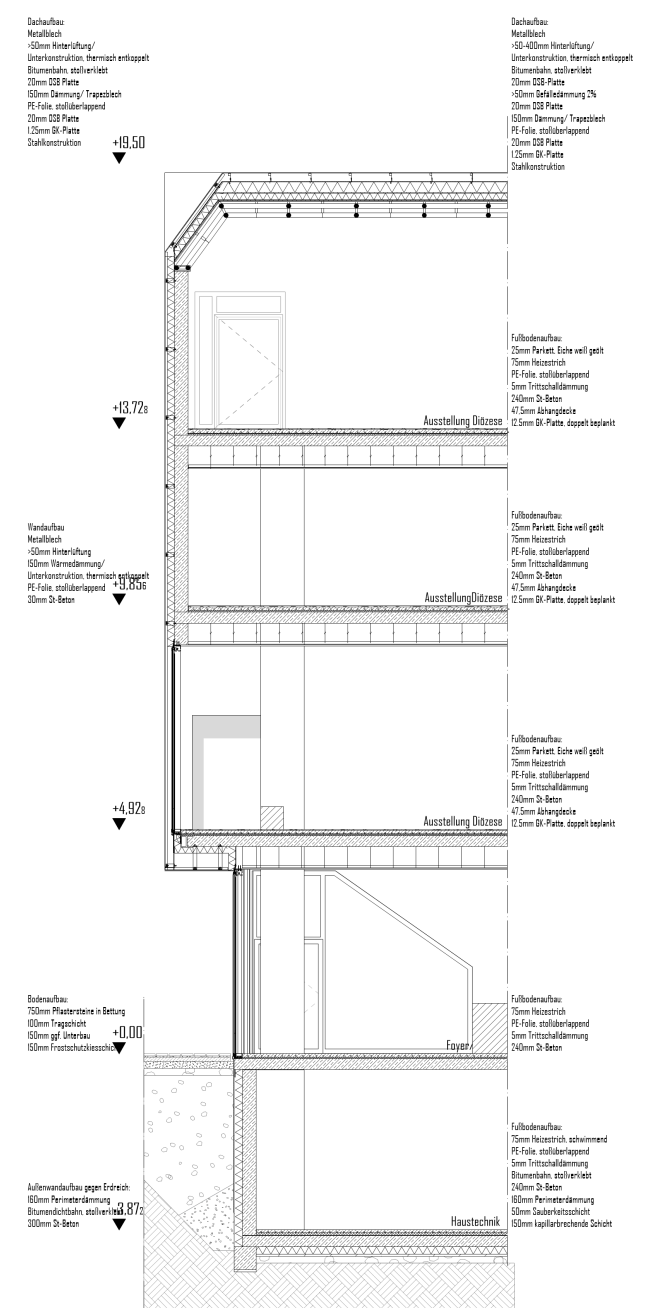

Die Fassade stülpt sich über die Tragkonstruktion und hüllt das Gebäude gleichmäßig ein. Das über alle Flächen gleichbleibende Material lässt Grenzen zwischen Außenwänden und Dach verschwimmen, sodass das Gebäude als Einheit erkannt wird. Das perforierte Metall kaschiert dahinterliegende Fenster. So wird die Fassade durchgezogen und Öffnungen sind dennoch möglich.

Die Sekundärstruktur lagert sich zwischen der Primärstruktur an und erfüllt weitere konstruktive Ansprüche. Sie dient zur Aussteifung und Festigung der Konstruktion und ist Unterbau für die Fassade. Die anfallenden Lasten die die Hülle tragen muss, werden gleichmäßig aufgenommen und in die Primärstruktur geleitet. Die komplexe Dach-/Fassadenkonstruktion wird in Stahl ausgeführt.

Die Primärstruktur greift zunächst die Gebäudekubatur auf und lagert dort an, wo die größten Kräfte zu tragen kommen. Die großen Spannweiten wirken sich auch in der Dimensionierung der Träger aus.

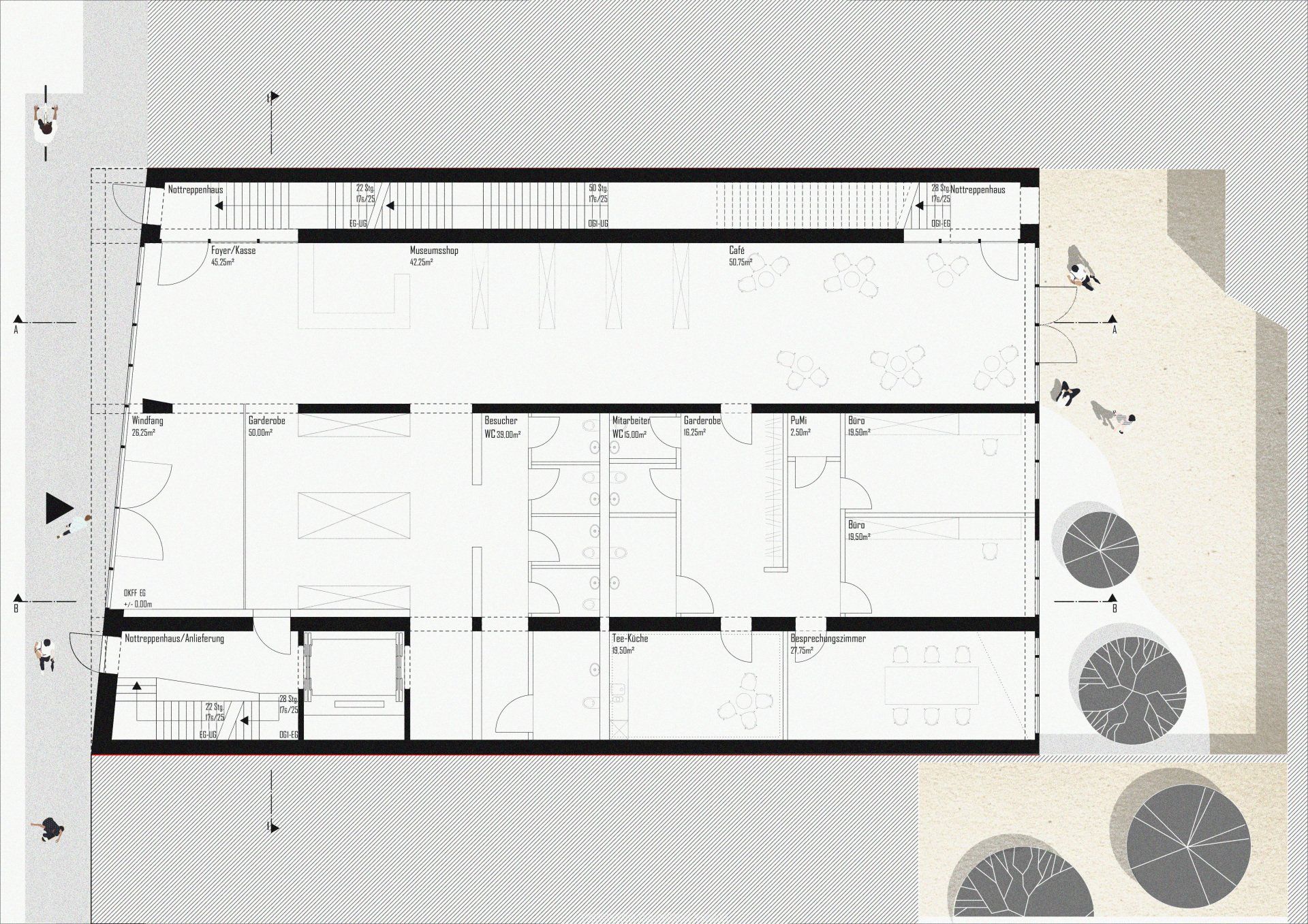

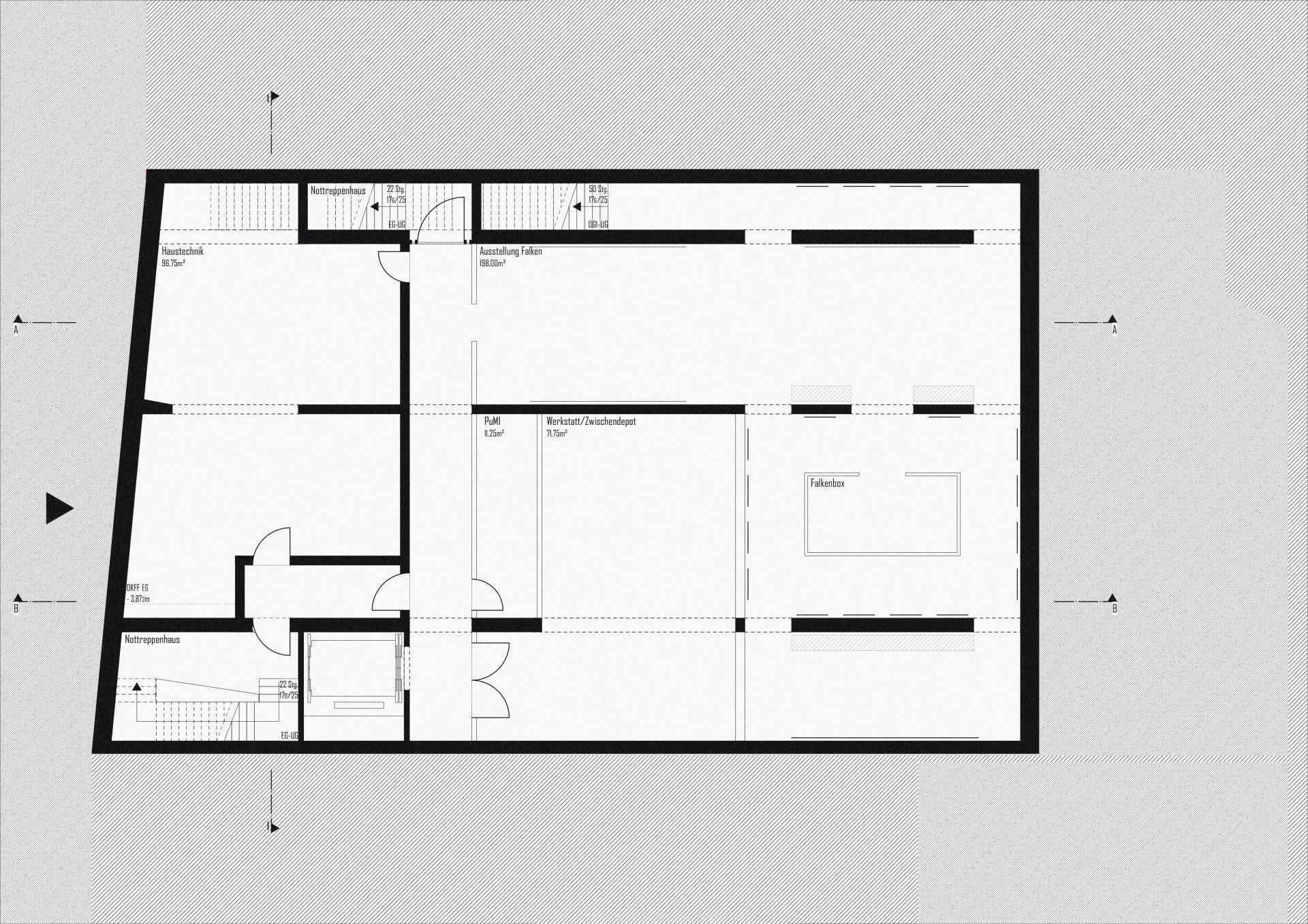

Die zwei Treppenhäuser als vertikale Erschließungspunkte Rahmen das Gebäude zum Nachbarn hin ein. Massiv ausgebildet erfüllen sie einerseits Brandschutzanforderungen für Fluchtwege und andererseits bilden sie eine stabile Basis für die Dachkonstruktion. So werden alle Dach-/Fassadenlasten in die massiven Kerne geleitet.

Um im Falle eines Brandes die Wege zur Eigen-und Fremdrettung von Personen zu gewährleisten sind je Geschoss zwei voneinander unabhängige Rettungswege geplant, welche in den Außenbereich entfluchten. Beide Rettungswege sind hier baulich hergestellt und liegen jeweils in einem der zur Konstruktion gehörigen massiven Kernen.

3. MA Semester

Entwerfen

Luisa Wierz